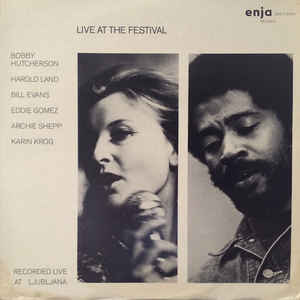

どのアーティストでもそうなのだが、コンプリート・コレクションを目指す時に避けて通れないのがオムニバス盤だ。エヴァンス・コレクターにとってのそんな1枚が『Live At The Festival』(Enja)だった。旧ユーゴスラヴィア(現スロヴェニア)の《リュブリャナ・ジャズ祭》のアーカイヴから、1970、72、73年録音の4曲を収録。そのうちの1曲がエヴァンス・トリオの「ナルディス」で、ドラムが他の公式作では聴けない英国のトニー・オクスリーであることが興味をひく。Enjaにフル・アルバムを残さなかったことも、同作の特異な存在感の要因だ。このEnja原盤LPに関して、ある疑問を抱くエヴァンス・ファンは私だけではないと思う。表ジャケットに写るのがカーリン・クローグとボビー・ハッチャーソン、裏ジャケットがアーチー・シェップの大きなポートレイトで、何故か4組中エヴァンスだけがオミットされたのである。ジャケットには「ミュージシャンとラジオ-TV・リュブリャナの認可を得たレコード」のクレジットがあるが、エヴァンス本人は「その音源からアルバムを作る法的な権利はなかったはず」と、インタヴューで語っている。

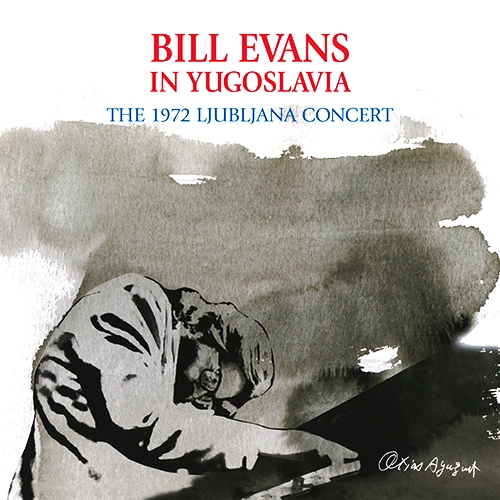

本アルバムは前述の「ナルディス」を含む72年6月10日の《リュブリャナ・ジャズ祭》の全貌をとらえた発掘作だ。制作にあたっては72年の英BBCによる放送音源のオリジナル・テープが使用されており、Enja盤とはソースが異なる点は留意したい。セット・リストを見ると、同じ72年の2月と12月のパリ公演(『Live In Paris 1972 Vol.1,2,3』Esoldun)が全曲をカヴァーしていて、この時期の定番曲で構成されたことが明らかだ。

司会者による①はまず現地語によるアナウンスが、フランス語のメンバー紹介で始まる68年の『モントルー・ジャズ・フェスティヴァル』を想起させて、期待感を高めるのがいい。そして受け継いだエヴァンスが、「自作曲です」と言って1曲目の「ヴェリー・アーリー」を紹介する。エヴァンスのライヴ作を聴けばわかるが、1曲ごとに解説しながらステージを進めるスタイルではないのは、「人々を音楽に引き込む一番の方法は、一切言葉を排除すること」との考えに基づく。曲紹介をしないスタイルを終生貫いたのがマイルス・デイヴィスだったことと共通しており、キース・ジャレットもそうだが、そのような流儀を納得させるだけの無言の説得力を持つアーティストだったということである。

初演で言うと、50、60、70年代のレパートリーから選曲されていて、エディ・ゴメス+マーティ・モレルとのレギュラー・トリオがすでに安定期に入っていたがゆえに、当時のエヴァンスが自身のトリオ史の回顧的なニュアンスを重ねたとも考えられる。オクスリーとの臨時トリオでも選曲ポリシーを変えなかったわけだが、そのことが逆にドラマーには幸いだった。68年からロンドン“ロニー・スコッツ”のハウス・ドラマーを務めたオクスリーは、デレク・ベイリー(g)、エヴァン・パーカー(sax)らと英国先鋭派を形成していたが、60年代末から同店を訪れたエヴァンスと共演関係の下地があったエヴァンス・ファン。「ビル・エヴァンスの音楽言語は私にとって、その厳しさの中に力強さを見出すものだ。ハーモニーとリズムの複雑さのバランスを保ったサウンド。歴史的に見て、彼はこの音楽の二つの要素に大きな変革をもたらした、西欧では極めて稀な存在なのである」(オクスリー)。

「ヴェリー・アーリー」で定型のリズム・キーパーにこだわらないシンバル使いを見せたり、「グロリアズ・ステップ」で変則的なビート感覚により緊張感をもたらすオクスリーは、明らかにモレルとタイプが異なるドラマーであり、エヴァンスにとってはそれが起用理由でもあったのではないだろうか。エヴァンスとゴメスの一触即発と形容すべき対話がベースとドラムの対峙へとシフトし、その後ドラムにスポットが当たる「T.T.T.」に至って、オクスリー起用の奏功に納得する。本作中唯一の10分超の「ナルディス」(15分37秒)は7分近くまでゴメスが主役を演じ、ピアノ・ソロを経てドラムのロング・ソロへと繋げて、オクスリーが再び燃え上がり、アルバムのハイライトに。ラストの「ワルツ・フォー・デビイ」では、レギュラー・ベーシストとして約6年間の経験があったゴメスが、エヴァンスとの息の合った共鳴を聴かせてくれる。

ところでマニアには興味のポイントとなる2002年発売CD『The 1972 Ljubljana Concert』(Balcan)との比較という話だが、同作で一部に難があった左右のバランスは本作では解消。音質の明瞭さについては、ぜひご自身の耳で確認してほしい。