「ライルは私が今までに知った中で最も偉大なミュージシャンの一人です。 30年以上にわたって、音楽で共有したすべての瞬間が特別なものでした。一緒に演奏した最初の音から、すぐに絆が生まれたのです。その幅広い知性と音楽の英知は、様々な方法で彼が何者であるかのあらゆる側面を教えてくれました。彼を失ってしまったことを、心から寂しく思い続けるでしょう」。

パット・メセニーの公式ウェブサイトに2月10日付で公開された、ライル・メイズに対するメセニーの追悼コメントである。

メセニーとメイズの共演作は2005年の『The Way Up』(Nonesuch)が最新であり、メイズが一員を務めるパット・メセニー・グループとしての活動は2010年夏のヨーロッパ・ツアー以降、行われていなかった。メセニーはその後、オーケストリオン、ユニティ・バンド、ユニティ・グループ、サイド・アイ、2020年最新作『フロム・ディス・プレイス』の核となったカルテットと、自己のプロジェクトを次々と打ち出して、変わらぬ旺盛な活動を継続。メセニーとの関係が休止したのを機に、急速に収縮した印象を与えたメイズは、対照的でもあった。2016年のインタヴューでソフトウエア・マネージャーに従事していることが明らかになり、近況を知って一安心したものの、メセニーと関係を再開する時期が不明なのが不安要素。メセニーが「(メイズを含む)PMGの再始動を諦めていない」との情報が伝わっていたのが、せめてもの救いだった。

私が初めてメイズの演奏を聴いたのは1978年。PMG名義の第1作『Pat Metheny Group』だったと記憶する。日本盤の邦題になった1曲目の「想い出のサン・ロレンツォ」の鮮烈なイメージに、ジャズ・ファンの駆け出しだった当時の高校3年生は新しい音楽を知ったのだった。大学生のバンドに入って電気ベースを弾いていたジャコ・パストリアス好きの級友K君から、メセニーの初リーダー作『Bright Size Life』(76年発売)とジョニ・ミッチェル『Don Juan’s Reckless Daughter』(77年)を借りて聴いたことも、そちら方面の音楽的興味を加速した。

78年以降はリアルタイムでメセニーを追いかけることが、メイズの最新活動を知ることとイコ-ルになる。明るく爽やかなサウンドの『American Garage』(79年)、メセニーのギターシンセ導入が衝撃的だった『Offramp』(82年)、ベスト&モアの選曲による2枚組『Travels』(83年)と、PMGの折々の最新作は私の学生生活と共に存在した。

私の大学時代にメイズとメセニーの特別な関係を示す作品が発表された。81年の『As Falls Wichita, So Falls Wichita Falls』はパット・メセニー&ライル・メイズ名義で、メンバーはナナ・ヴァスコンセロス(per)が加わった3名。PMGとは異なり、メセニーとメイズの私的な関係が色濃く反映されたサウンドは、その魅力を当時の私がすぐに体感したとは言えず、十分に理解するまでに時間がかかったのも正直なところだった。

メイズのライヴを初めて観たのは85年9月のPMG来日コンサート。当時の最新作『First Circle』の記念公演は、メンバーが客席後方から同作1曲目の「Forward March」を演奏しながら入場する趣向で、メイズは同作と同様、トランペットを吹いていた。そんな演出がいきなりステージと客席の距離を縮める効果を生んだわけで、35年前のことながら今も印象深く記憶している。

来日ライヴに関しては愛聴盤がある。95年10月8日、東京・五反田ゆうぽうと録音の『Autumn Leaves』(Oxygen)はブートレグで、店頭で見つけて購入。同時期の来日公演からは、10月12日同会場での収録が『We Live Here Live In Japan』として公式DVD化されているのだが、聴き比べてみると前者ブートの方が出来が良いのである。「Here To Stay」のファンキーなピアノ・ソロは、メイズの同作最大の聴きものの一つだ。このようにマニアックな楽しみ方をしているのは、多くのファンに共通しているのではないだろうか。

メイズはキャリアの割りにスタジオ録音のリーダー作が少ない。86年の『Lyle Mays』(Geffen)から2000年の『Solo』(Warner Bros.)まで、わずか4枚である(2015年のカルテット作『The Ludwigsburg Concert』は朗報だった)。その理由がPMGの活動にエネルギーを傾けたいから、というから泣かせるではないか。

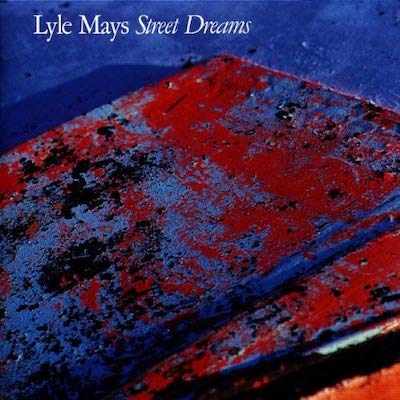

4枚の中で最も多く自宅のターンテーブルに乗ったのが、『Street Dreams』(Geffen)だ。スティーヴ・ガッドのドラムが心地良いビートを刻む1曲目の「Feet First」が好きで、繰り返し聴いたものだった。浮遊感漂うビル・フリゼール(g)参加曲「August」、ピアノとキーボードの多重録音によるワンマン・トラック「Chorinho」、ランディ・ブレッカー(tp)とボブ・ミンツァーを含むホーンズの動きがスティーリー・ダンを想起させる「Possible Straight」、サウンド・テイストにデイヴ・グルーシンとの共通性が認められる「Before You Go」等、メイズ自身がリラックスして楽しみながら制作したことが伝わってくる。ちなみに『Solo』を除くスタジオ作3枚(もう1枚はトリオの『Fictionary』Geffen)すべてに、唯一参加しているのがマーク・ジョンソン。メイズと同じ1953年生まれで、ノース・テキサス大学の同窓生であり、メイズが作曲家としても貢献したNorth Texas State University Jazz Lab Band名義の『Lab 75』(NTSU Jazz)が初共演作であった。