今回は好きなギタリストの個人的に思い入れがあるアルバムが装いも新たに初CD化されたので、ご紹介したい。80年にリリースされたルイス・スチュワートの『I Thought About You』を初めて聴いたのは、同時期の大学在学中。スチュワートというギタリストの存在を知ったのも同作だった。

1944年1月5日生まれのアイルランド人は、ダブリンで育ち、13歳でギターを始め、レス・ポールやバーニー・ケッセルの影響を受けて成長。プロ入り後は60年代後半に、タビー・ヘイズ、ジョージ・シアリング、ベニー・グッドマンと共演。76年リリースの『Louis The First』(Hawk Jazz)を初リーダー作とすると、ピーター・インド(b)とのデュオ『Baubles, Bangles And Beads』(Wave)や、ロンドン“ロニー・スコット・クラブ”(=ロニー・スコッツ)でのクインテット・ライヴ『Milesian Source』(Pye)等を録音。いずれも日本未発売のアルバムを経て迎えたのが本作だったので、ジャズ歴の浅い私が本作でスチュワートと出会ったのは、そのようになるべくしてなった流れだったと思う。

本CDに所収の16ページのブックレットには、当時明らかにされていなかった情報が満載なので、それらを踏まえて本稿を進める。スチュワートは75年夏にロニー・スコット(ts)に抜擢されて、ロン・マシューソン(b)、マーティン・ドリュー(ds)とのカルテットに加入。同カルテットは後にジョン・テイラー(p)が加わってクインテットになっている。ロニー・スコットが共同経営者であるロニー・スコッツに関して言うと、60年代初頭、イギリスが鎖国政策を改めて、米国人ミュージシャンのライヴ活動を受け入れた初期に渡英したのがズート・シムズで、61年録音のロニー・スコッツ・ライヴ『Cookin’』は、その成果だ。

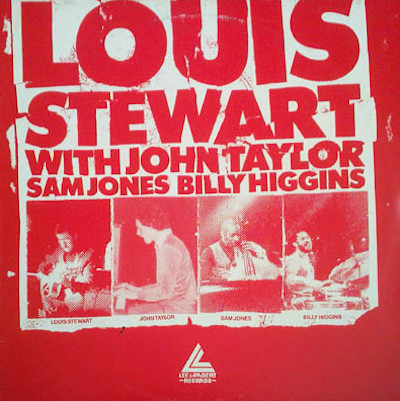

本作成立のキーパーソンを演じたのがシダー・ウォルトン(p)。70年代半ばから、ロニー・スコッツ出演を恒例としたシダーは、77年3月にボブ・バーグ(ts)を擁したイースタン・リベリオン2で同店に出演。スコット5の一員として、オープニング・アクトを務めたスチュワートは、たまたま来店していた長年の音楽パートナー、ジム・ドハーティ(p,producer)と共にイースタン・リベリオン2のライヴを鑑賞。サム・ジョーンズ(b)とビリー・ヒギンズ(ds)の演奏に感銘を受けたスチュワートは、その場でドハーティに言った。「彼らとレコーディングで共演したい」。そしてレコーディングは数日後に実現した。当初はトリオの予定だったが、スチュワ-トがピアニストとの共演に情熱を持っていたため、ジョン・テイラーを起用。スチュワートとテイラーには、16歳で学校を辞め、独学で楽器を習得した共通点があった。テイラーは本作と同じ77年3月に、ECMでの初作となるノーマ・ウィンストン(vo)、ケニー・ホィーラー(flh)とのトリオ“アジマス”のデビュー作を録音しており、同時期に音楽性の異なるユニットの成果を残したことは見逃せない。

本作はスチュワートにとって、初めてアメリカの著名リズム・セクション(ジョーンズ、ヒギンズ)を起用したリーダー作だ。録音場所であるロンドンのオリンピック・スタジオは、ジミ・ヘンドリックス、ローリング・ストーンズ、デヴィッド・ボウイ、レッド・ツェッペリン、クイーン、レイ・チャールズ、エラ・フィッツジェラルド、B.B.キングが使用していた、同地の代表的なレコーディング・スタジオ。代表格であるだけに使用料は高額で、そのため通常の時間帯よりも安価な時間帯に、メイン・スタジオよりも小さい「スタジオ2」を使用し、3時間で7トラックを録音した。

ここまでは順調に進んだと思えるが、実際の制作現場では予期せぬことが起こっていた。自身の演奏に満足していなかったスチュワートが、2インチのマスターテープをコピーした1/4インチのテープをダブリンに持ち帰り、トレンド・スタジオで4曲にオーバーダビングし、その音源が原盤LPとしてリリースされたのである。改めてLPの裏ジャケットを確認すると、

Recorded at Olympic Studios, London

Engineer. Keith Grant

and at Trend Studios, Dublin

Engineer. Paul Waldron

の記載があり、知られざるエピソードを裏付ける。Livia RecordsとLee Lambert Recordsの共同制作で、(p)©1979のクレジットがあるが、リリースされたのは録音から3年9ヵ月後の80年12月。当時スチュワートは、すでにロニー・スコット5を退団し、ダブリンに戻って家族と生活していた。

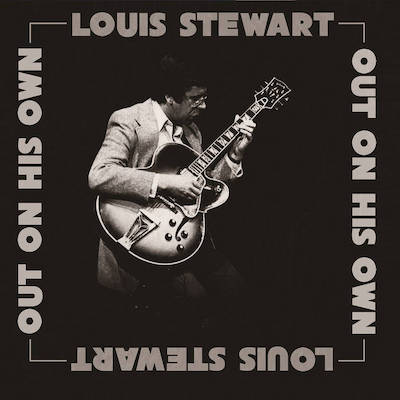

77年設立のアイルランド初のジャズ・レーベルとなったLivia Recordsは、本作等の初期スチュワートの作品を含むカタログを築き、90年代末に制作を停止。2005年に創業者が死去したことで活動を修了したのだが、2023年にプロデューサーのダーモット・ロジャースが再興。スチュワートの76~77年録音作『Out On His Own』を皮切りに、再発と発掘作業を進めている。本作はロジャースがロンドンとダブリンのテープを比較試聴したところ、前者の質の高さに驚いた一方、後者は貧弱だと感じた。当時のスチュワートが思ったようにギター演奏が良くなかったどころか、優れた内容だったというわけで、多重録音がされていない前者のCD化が決定。2曲のボーナス・トラックが追加され、新たにミキシングとマスタリングが行われた。

ジミー・ヴァン・ヒューゼン作曲の①「アイ・ソート・アバウト・ユー」は、マイルス・デイヴィスの61年録音がインストゥルメンタルの代表的ヴァージョンだが、本作以前のギタリスト・リーダーによる録音はジョニー・スミスとケニー・バレルを数える程度で、意外に少ない。スチュワート・カルテットはミディアム・テンポでテーマを演奏して、まずは心地良いグルーヴを創出。ギター~ピアノ~ベースとソロをリレーし、安定感のあるエンド・テーマに至る。スチュワートによる“締め”もセンスがいい。

チック・コリア作曲②「ライザ」の選曲が興味深い。チックの初リーダー作『トーンズ・フォー・ジョーンズ・ボーンズ』(66年11月)が初録音で、その4ヵ月後のスタン・ゲッツ『スウィート・レイン』に同作のメンバーのチックが提供。チック盤よりもゲッツ盤によってこの曲が広く知られるようになったと言ってよく、同作から本作の間にカヴァー曲が生まれていないと思われることを踏まえれば、スチュワートが同作を聴いてレパートリーに加えたことは間違いない。前出の『Out On His Own』でチックの「ウィンドウズ」をカヴァーしており、この選曲にも納得できる。テナーサックス奏者ではなくギタリストである自分なら、この曲をこんな風に演奏したい、とのスチュワートの思いがテーマで全開。その勢いで雪崩れ込む先発ギター・ソロはまさに独壇場で、無言の選曲理由を納得させられる。2番手のテイラーはスチュワートに刺激されたようで、素晴らしいソロで継投。続くヒギンズも、らしさを発揮して、バンドに貢献する。

ジミー・ヒース作曲の③「スマイリング・ビリー」は、74年のアート・ファーマー『A Sleeping Bee』が初録音で、ヒース自身は75年のヒース・ブラザーズ『Marchin’ On』に収録。こちらは4パートの組曲として発表された。本作以前の収録アルバムは2枚だけなので、スチュワートがどちらか、あるいは両方を聴いた可能性が高い。ここでは上記2ヴァージョンよりも速いテンポに設定し、スチュワートのソロではオクターブ奏法も交えて、ギター向きの楽曲であることを証明。後半に進むとウエス・モンゴメリー譲りの技巧も駆使して、楽曲の魅力を際立たせている。

④「ユニット7」は作曲者のサム・ジョーンズが参加した61年作『Nancy Wilson – Cannonball Adderley』が初録音で、ジョーンズは62年のリーダー作『Down Home』に収録。ウエス・モンゴメリーがウイントン・ケリー・トリオと共演した65年ライヴ作『ハーフ・ノート』が決定版となった。スチュワートは先発ソロをシングルノート中心で構成。ピアノ・ソロの次はベース・ソロへ行かず、再びギターにスポットが当たって、テクニシャンぶりを大いに発揮する。

⑤「ノヴェンバー・ガール」はフランシー・ボラーンが作曲し、ケニー・クラークとの双頭ビッグ・バンド作『More Smiles』(69年)で初録音。クラークが作詞したヴォーカル・ヴァージョンは、同楽団とカーメン・マクレエの共演作『November Girl』(70年)で発表されている。当時のヨーロッパ屈指の楽団は、スチュワートにとって親近感のある存在だったのだろう。本作の原盤では唯一のバラードであり、スチュワートの温かみを感じさせる音色のプレイに聴き入ってしまうトラックだ。

数多くの名曲を残したセロニアス・モンクのソングブックにあって、⑥「ストレート・ノー・チェイサー」は、少なくとも300のカヴァーが確認できる人気曲。ギタリストでは69年のタル・ファーロウに続くのが本作だ。ここではアップ・テンポを選択し、カルテットのエネルギッシュなプレイを記録。先発ソロのスチュワートはまさに絶好調で、ドラムとの小節交換への移行部でも見事な主導ぶりを見せる。

以上6曲の原盤の曲目表からは、理想的なメンバーを得たスチュワートが、スタンダード・ナンバーに傾くのではなく、カヴァー例の少ない良曲を採り上げて、独自性を打ち出したアルバム・コンセプトが明らか。原盤が登場した80年代には、メディアでそのような分析が発表された記憶はないので、今回のCD化はオリジナル・レコーディングの真の姿を伝えると同時に、本作の等身大の価値が理解できる点でも意義深い。

2曲のボーナス・トラックに関しては、8分20秒の⑦「オール・ブルース」が原盤に収録されなかったのがLPの上限のためだったと思われるが、マイルス・デイヴィス作曲の名曲を録音していた事実を知れば、前述の①を始め、実はマイルス関係の選曲が特徴だとわかる。

本作では59年の『カインド・オブ・ブルー』よりもアップ・テンポを採用。先発ソロを担うスチュワートがノリノリのプレイで自己アピールすれば、2番手のテイラーが自由さを満喫するプレイで、本作のレコーディングに関わった喜びを爆発させる。この未発表曲が世に出たことも、本CDの大きな価値だ。

⑧「ノヴェンバー・ガール(別テイク)」は、⑤よりも2分14秒短く、セカンド・テイクと思われる音源。本来あるべき形でのCD化が実現した本作、スチュワート・ファンはもちろんのこと、80年代をリアルタイムで知らない初体験のリスナーにも大推薦の1枚である。

【作品情報】

I Thought About You / Louis Stewart

■①I Thought About You ②Litha ③Smiling Billy ④Unit 7 ⑤November Girl

⑥Straight, No Chaser ⑦All Blues ⑧November Girl (alt)

■Louis Stewart (g) John Taylor (p) Sam Jones (b) Billy Higgins (ds) 1977.3.18, London

■Livia Records LRCD2501

●Louis Stewart Jazz Guitar & Noel Kelehan Piano,”I Remember You”: