米国人ヴォーカリストのナンシー・ウィルソンが12月13日に永眠した。享年81。

1937年2月20日オハイオ州生まれのウィルソンは、キャノンボール・アダレイ(as)に見出されて、59年ニューヨークに出ると、Capitolと契約したことでサクセス・ストーリーがスタートした。私が77年にジャズを聴き始めてから、ウィルソンの存在が初めて視界に入ったアルバムは、61年の『ナンシー・ウィルソン&キャノンボール・アダレイ』である。

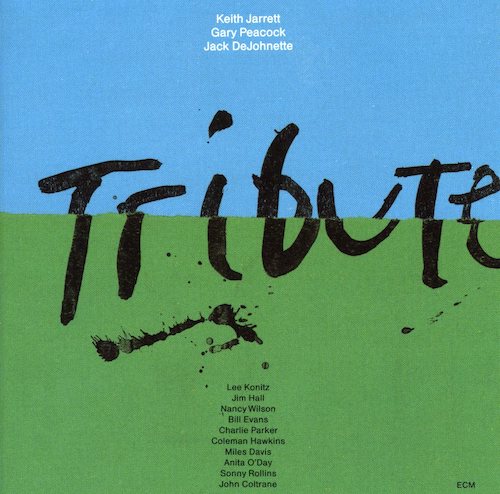

キャノンボール・クインテットを得たウィルソンは、数年前までマイルス・デイヴィス・セクステットのメンバーだったアルト奏者らを相手に、スタンダード・ナンバーを実に堂々と歌っている。原盤LPはヴォーカル曲とインスト曲が交互に並ぶ構成にあって、注目したいのはA面1曲目の「セイヴ・ユア・ラヴ・フォー・ミー」。作曲者バディ・ジョンソンが歌手入りの自身の楽団で55年に初録音して以降、まだほとんどヴォーカルによるカヴァーがなかった状況でウィルソンが取り上げたこと。そして自分の個性を十分に発揮したバラードに仕上げていることに、価値がある。他にキース・ジャレット関連曲も見逃せず、『星影のステラ』(85年)収録の「ジ・オールド・カントリー」と『スタンダーズVol.1』(83年)収録の「ザ・マスカレード・イズ・オーヴァー」は、いずれも初期スタンダード・トリオのレパートリーでもある。キースがウィルソン&キャノンボール盤を意識したかどうかは不明だが、キースが当時ウィルソンを意識したことは公にされている。89年のトリオ作『Tribute』(邦題『オール・オブ・ユー』)のアルバム・カヴァーには「Nancy Wilson」と刷り込まれており、収録曲の「リトル・ガール・ブルー」はウィルソンへのトリビュートなのだ。62年の『ハロー・ヤング・ラヴァーズ』収録ヴァージョンで、キースが彼女の魅力に触れたことは間違いない

私がリアルタイムでウィルソンに注目した新譜は、82年に国内盤として相次いで発売された2タイトルだった。

『あの頃のジャズII』(『Echoes Of An Era II』Electra/Musician)はジョー・ヘンダーソン(ts)、チック・コリア(p)、スタンリー・クラーク(b)、レニー・ホワイト(ds)からなるグリフィス・パーク・バンドとウィルソンによる、82年カリフォルニアでのライヴ作。同年発売のシリーズ前作『あの頃のジャズ』は同カルテットにフレディ・ハバード(tp)が加わったクインテットと、チャカ・カーン(vo)の共演で、ソウル畑の人気シンガーがジャズに取り組んだことでも話題を呼んだ。上記のグリフィス・パーク・バンドとは、やはり82年に第1弾が出た『グリフィス・パーク・コレクション』の同クインテットからハバードが抜けた4人編成を指す。ウィルソンは60年代にCapitolで30タイトル近くを録音し、70年代も同レーベルとの関係を続けたが、音楽シーンのトレンドに合流するためか、ソウル~R&Bへと作風が傾いた。つまり私のような70年代後半からジャズを聴き始めたリスナーにとって、リアルタイムの新譜でジャズ・ヴォーカリスト=ナンシー・ウィルソンの魅力を知るには時間がかかったのである。

82年発売のもう1枚はザ・グレイト・ジャズ・トリオとの『ホワッツ・ニュー』(East World)。70年代半ばに始動した冠トリオの元祖との共演は、ウィルソンのジャズ界復帰を強く印象付けた。ここからは日本のレコード会社の連携によるバックアップで、新たな黄金期を構築。時代はレコード会社に潤沢な予算があった80年代であり、新しいファンを獲得する上でウィルソンには幸いした。

88年録音の『ナンシー・ナウ!』(A Touch)を改めて聴いてみる。佐藤允彦(key,arr)、ジェフ・ミロノフ(g)、ウィル・リー(b)、スティーヴ・ガッド(ds)というフュージョン界の一流ミュージシャンが助演したサウンドは、クワイエット・ストーム。AORともリンクする音作りは、ジャズ作を復帰の足掛かりとしたウィルソンが、より広いリスナーの獲得を目指した戦略が浮かび上がって興味深い。

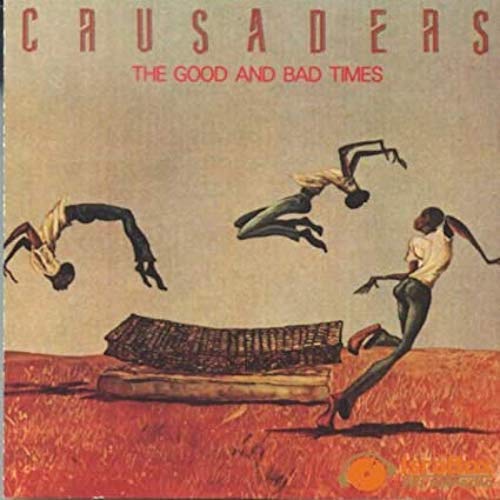

あまり語られないウィルソンの参加作仕事にも注目したい。86年のクルセイダーズ『ザ・グッド・アンド・バッド・タイムズ』である。クルセイダーズは79年の『ストリート・ライフ』でランディ・クロフォード(vo)を起用して以来、ビル・ウィザース、ジョー・コッカーらヴォーカリストをフィーチャーしたアルバム収録曲で話題を呼んでいた。ウィルソンとクルセの結びつきは唐突な印象も抱いたが、「ザ・ウェイ・イット・ゴーズ」はウィルトン・フェルダーのテナー・ソロをフィーチャーした、アルバムのフックになるバラード。私が監修を担当した7枚組コンピレーション『Best Hits 100 Fusion』(Universal)に選曲・収録している。

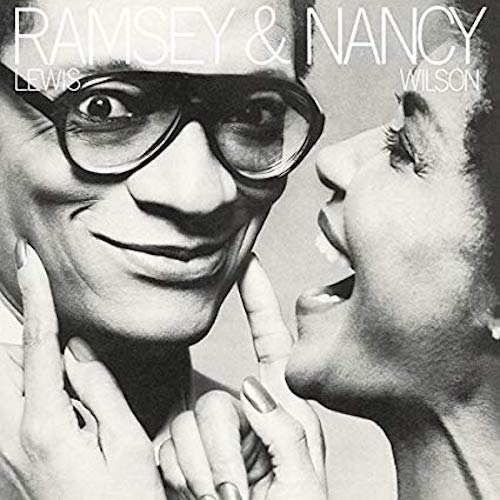

2000年代に進んでウィルソンはラムゼイ・ルイス(p)との共同名義作である『Meant To Be』と『Simple Pleasures』の2タイトルをリリース。その伏線となったのが、ウィルソン&ルイスの第1弾『The Two Of Us』(84年、CBS)だ。『あの頃のジャズII』でウィルソンと共演したスタンリー・クラークがプロデューサーを務めたアルバムで、ルイスにとっては初めての女性歌手との共同名義作を、自身が所属するレーベルで制作した形だった。そのタイトル・ナンバー(Jeremy Lubbock, Vassal Benford作)はウィルソンとダリル・コーリーの男女デュエット。クラークがシタールを弾いている点を含めて、81年のスタンリー・クラーク&ジョージ・デューク『クラーク=デューク・プロジェクト』収録曲「スウィート・ベイビー」(作曲George Duke)を想起させるのは偶然ではないと思う。

ヴォーカリストにとどまらず、テレビ・ラジオ番組司会者(エミー賞受賞)や公民権運動にも力を注いで、社会的な評価も獲得したウィルソン。そのキャリアを知るにつけ、「ソング・スタイリスト」を自認したことに共感する。