ピアニストのチック・コリアが2月9日に逝去した。79歳だった。年齢を感じさせない精力的な活動を続けてきただけに、まさに青天の霹靂と世界中で受け止められたのは当然のことだろう。死因は、“ごく最近発見された”稀な形態の癌であるといい、つまりこれは本人に自覚症状がなく、進行も速かったと考えられる。

チックは死後に公開されるための、ファンに向けたメッセージを残していた。

「私の旅路において、音楽の火を明るく燃やし続けてくれたすべての人に感謝します。演奏したい、作曲したい、パフォーマンスしたいと思っている人がそうすることは、私の願いです。自分のためでなければ、他の人々のためにしてほしい。世界はより多くのアーティストを必要としているだけではなく、まさしくとても楽しいことなのだから。

そして、知っている限りの、私にとって家族のような存在だった素晴らしいミュージシャンの友人たちへ。皆さんから学び、一緒に演奏できたことは幸せであり、名誉なことでした。私の使命は、できる場所ならどこにでも創作の喜びをもたらすこと、そして私が心から尊敬するアーティストたちと一緒にそれを実現すること――これが私の人生に豊かさをもたらし続けたのです」。

ジャズに入門した頃にチックの音楽に魅了されて以来、それ以前の作品を開拓しながら40年以上にわたってリアルタイムでリリースされ続けた新譜を楽しんできた私にとって、個人的代表作を数枚に絞るのは難しい。そこで3つのテーマに基づく3タイトルを選ぶことにした。

1枚目は新譜として購入した最初の作品である『My Spanish Heart』(77年)。72年録音のリターン・トゥ・フォーエヴァー作『Light As A Feather』(以上Polydor)収録の代表曲として人気の「スペイン」で、そちら方面の個性と音楽性が広く認識されていたチックが、さらにアルバム名通りに深堀りした2枚組は、当時の高校生にとってはチックの溢れ出るアイデアと才能を含めて衝撃的だった。ジャン=リュック・ポンティ(vln)をフィーチャーした「アルマンドのルンバ」はフラメンコを取り入れたチックの重要レパートリーとなり、近年のスパニッシュ・ハート・バンドへと繋がるプロジェクトの原点に位置づけられる。

●『My Spanish Heart』試聴:

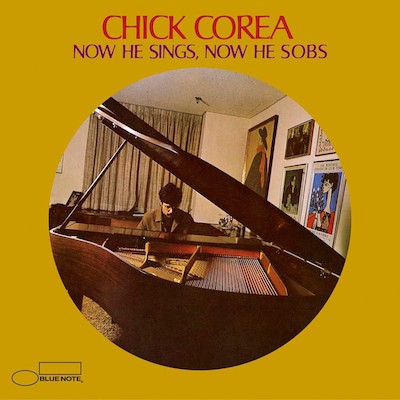

2枚目は時代を遡って価値を体感したアルバムから、『Now He Sings, Now He Sobs』(68年、Solid State)。ビル・エヴァンスが59年の『Portrait In Jazz』でピアノ・トリオの革新的な形を示した後、モード、フリー、新主流派が出現した60年代にあって、チックの同作は70年代に展開される進化系トリオの先駆けと言える新鮮な響きを放った。その影響はイギリスのジョン・テイラー『Decipher』(73年)を顕著な例として、アメリカ国外にも及んだのである。

私は2001年に執筆した同作の国内盤ライナーノーツの中で、次のように記した。「現在欧米のピアノ・シーンを見渡すと、エヴァンス、キース、ハービーから影響を受けてスタイルを築いたピアニストが数多く存在するが、本アルバムに収録したチックの演奏もまた、70年代以降にデビュ-するピアニストたちへの大きな指針となったのである」。「本アルバムの価値が高い理由はもう一つある。モロスラフ・ヴィトウス(b)+ロイ・ヘインズ(ds)とのトリオには、“一期一会”と形容したくなる稀有な出会いの匂いが感じられ、演奏に独特の緊張感が流れていることだ」。この拙稿から20年経った今も、私の考えは変わっていない。

●『Now He Sings, Now He Sobs』試聴:

3枚目は最も数多く聴いたアルバムから、チック・コリア&ゲイリー・バートンの『In Concert, Zürich, October 28, 1979』(ECM)。初デュオ作『Crystal Silence』(72年)がそれぞれの過去作にはなかった透明感と清涼感を湛えたサウンドによって新境地を打ち出し、各国で絶賛されると、79年に第2弾『Duet』が登場。その年に収録されたのが第3弾となる80年リリースのこのライヴで、原盤の2枚組LPを当時購入した大学生にとってはずっしりとしたヴォリューム感があった。

拙著『21世紀に伝えたいJAZZ名盤250』(2000年刊。改題の『ジャズ魂』で2008年に再発)の中で、本作に関して言及した部分をご紹介しよう。

「スタジオ録音の精緻な世界の魅力も捨てがたいが、ステージではよりダイナミックなサウンドが展開されることを本作は物語る。この2人は共に卓越したテクニックの持ち主だから決して予定調和に陥らず、即興演奏のスリリングな緊張感が随所で表出するのだ。一瞬一瞬に発せられる音がまるで生き物のように動いている」。

全10曲のLPからCD化の際に削除された「アイム・ユア・パル/ハロー・ボリナス」と「ラヴ・キャッスル」は、デジタル・プラットフォームでも聴くことができない。

●『In Concert, Zürich, October 28, 1979』試聴:

若い頃はファンとして、のちにはファン目線を持った評論家として、折々にチックのライヴを会場で観てきた。アル・ヴィズッティら『Secret Agent』参加者を擁した《ライブ・アンダー・ザ・スカイ’80》、エレクトリック・バンド@《ライブ・アンダー・ザ・スカイ’86》、オリジンwith東京フィルポップスオーケストラ@東京芸術劇場、2008年のチック&上原ひろみ@日本武道館、2009年のチック&ジョン・マクラフリン・ファイヴ・ピース・バンド@ブルーノート東京、2014年のチック&ゲイリー・バートンwithハーレム・ストリング・カルテット@よみうり大手町ホール等々。それら20回超のステージから、特に印象深い3公演についてご紹介したい。

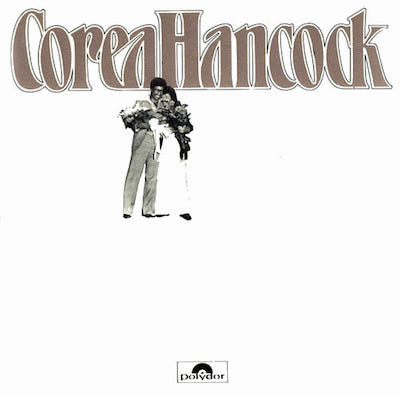

私にとっての初ステージは78年2月15日のハービー・ハンコック~チック・コリア@日本武道館であった。70年代はロック~ポップス畑の来日ミュージシャンによる日本武道館公演が加速した時代だが、ジャズはまだ珍しく、ハービー~チック・デュオはその先駆けだったと記憶する。彼らは1月25日ワシントンD.C.を皮切りとする世界ツアーの一環として来日。ステージの設営が通常の1階席寄りではなく、アリーナ中央のため、四方から観客の視線が集まる環境は、それまで幾度となく武道館公演を体験していた私にとって新鮮だった。ちなみにキース・ジャレットは78年12月12日に、同年秋の『Sun Bear Concerts』発売を記念したソロ・コンサートを成功させている。ハービー&チックは全米ツアーからの2枚組『An Evening With Herbie Hancock & Chick Corea In Concert』を78年にハービー所属のCBSからリリース。すると同時期の音源から79年に2枚組『CoreaHancock: An Evening With Chick Corea And Herbie Hancock』が、チック所属のPolydorから登場した。その後、数多くのピアノ・デュオ作が生まれたが、このジャンルに関してはハービー&チックが横綱格である。

●『CoreaHancock: An Evening With Chick Corea And Herbie Hancock』試聴:

チックとクラシックの関係について、ディスコグラフィー上ではフリードリヒ・グルダ、ニコラス・エコノモーとの82年共演作や、ボビー・マクファーリンとのコラボによる『The Mozart Sessions』(96年)があるが、ソロあるいはクラシックのミュージシャンと共に全曲クラシックに取り組んだ作品は見当たらない。その意味で85年に日本で実現したキース・ジャレットとの特別プロジェクトは、チックのキャリアでも異色のステージと言える。これは当時、文化事業に力を入れていた西武セゾングループの協賛を得て、キースのすべての来日公演を手掛けていた鯉沼ミュージックが制作した《トーキョー・ミュージック・ジョイ》の第1回の最終日第4夜(東京・ゆうぽうと簡易保険ホール)。最初の2夜で個人公演を行った2人が「ア・ジョイント・イブニング・ウィズ・キース&チック~モーツァルト・イブニング」で臨んだ新日本フィルハーモニーとのステージは、チックにとって共に人気が高い日本のファンのために賛同した、旧友キースとの夢の共演だったのではないだろうか。演目は「モーツァルト:2台のピアノのための協奏曲」。36年前に観たこのコンサートで、今も強く印象に残っているのは、原曲に対する正確な再現を意識していたキースに対して、チックは原曲を踏まえつつも自分流儀を表現したことだ。ミスタッチがあったかもしれない。でもそれがライヴならではのハプニング。80年代後半のJ.S.バッハ作をきっかけに、ジャズと並行してクラシック作にも積極的に取り組むことになるキースに、当時はチックよりもアドバンテージがあったのだと思う。この動画は2人の友情が明らかで、もう本当に色々な意味で泣けてくる。

●1985年2月1日のステージ:

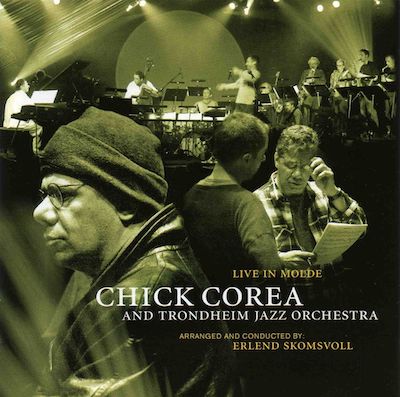

2019年の《東京JAZZ》にアコースティク・バンドとエレクトリック・バンドで出演し、メイン・アクトを担ったことが記憶に新しいチックと同祭の関係をさかのぼると、2002年の発足から4年後の第5回に初めて登場。自身のバンドではなく、ノルウェーのトロンハイム・ジャズ・オーケストラ(TJO)との共演ステージだった。両者のコラボ企画は99年に立ち上がり、2000年7月にノルウェーで最も歴史が古いジャズ祭である《Moldejazz》で実現。そのステージは2005年に『Live In Molde』(MNJ)としてアルバム化され、私は当時唯一の販売窓口だったチックのウェブサイトで購入した。日本では来日公演の直前に国内盤がリリースされている(一部の曲順と演奏時間がノルウェー盤とは異なる)。

14人編成のTJOは同国の若手精鋭が結集していた。アールンド・スコムスヴォール(cond,arr)、アトレ・ニーモ(ts)、トーレ・ヨハンセン、マティアス・アイク(tp)ら、後年に名声を広げる実力者たちにあって、その3年前の2003年にノルウェーの《Kongsberg Jazz Festival》でライヴを取材し、終演後に対面したトリオUrban Connectionのフローデ・ニーモ(as)、スタイナー・ラクネス(b)、ホーコン・ミョーセット・ヨハンセン(ds)がメンバーだったことも、このプロジェクトに対する私の興味をさらにかき立てた。おそらく当日、東京国際フォーラムに集った観客の多くにとって、ノルウェー人ミュージシャンたちの演奏を体感するのは初めてだったと思われるが、予想を超えるスキルに驚いたのではないだろうか。特にバンドを鼓舞し、強力なエネルギーを注ぎ続けたヨハンセンは特筆すべきプレイを印象づけた。オーソドックスなビッグ・バンドに比べて、トロンボーンが1人の代わりにホルンとチューバが入ったTJOは、管楽器セクションが3列に位置するのではなく、リズム・セクションを楕円形に囲むような配置で、バンドのインティメイトな雰囲気を演出。日本では無名の楽団とチックの共演は、大成功を収めたのだった。

●『Live In Molde』試聴:

チックと初めて会って言葉を交わしたのは94年。ソロ作『Expressions』(GRP)のリリース後に、東京で開催されたパーティーの席上だった。私は「ジャズ・ディスク大賞」の選考委員を務めていた関係で参加。ジャズの仕事を始める前からファンである憧れのミュージシャンと対面できて、喜びもひとしおだった。それから19年後の2013年、チックにインタヴューした時のエピソードを紹介しよう。

6月にスタンリー・クラーク(b)+マーカス・ギルモア(ds)とのトリオで来日した折、開演前のブルーノート東京のバック・ステージで話を聞いた。この時はレコード会社の仕切りによる取材だったので、通訳の方が私の日本語質問とチックの英語回答を中継するスタイルで始まった。それでしばらくやりとりが続いたのだが、チックは私の英会話能力を察知したようで、直接自分に英語で質問することを提案。ただその方法だと通訳さんに対して失礼にあたるので、私が言いづらい部分を助けてもらう形で直接の英語インタヴューにシフトした。私は通訳不在の英会話インタヴューの経験を通じて、ミュージシャンが通訳者を介さずに取材者から直接英語で質問されるのを好むことを知っていた。しかしインタヴューの途中に提案されたのは、後にも先にもチックが唯一。数多くのミュージシャンと共演してきたことばかりでなく、豊富な人生経験とフレンドリーな人柄がそうさせたのだと思う。人間を見抜く力が並外れて高いチックの大きさを改めて知る出来事だった。

何の前触れもなく旅立ってしまったのは本当に悲しい。けれどこの世に生まれた膨大な作品は、これからも輝きを放ち続けるのは間違いない。チックと同じ時間を過ごせたことを、私は誇りに思う。