4枚のリーダー作や参加したラーシュ・ダニエルソンの作品を通じて、日本では若手実力派ピアニストの一人と目されているグレゴリー・プリヴァが、小沼ようすけの新プロジェクトのライヴのために初来日。日本のメディアでは初めてと思われるインタヴューで、実像に迫った。

小沼ようすけと共演したきっかけは?

GP:Yosukeの『ジャム・カ・ドゥー』(2016年11月発売)のレコーディングのために、パリで会いました。彼のマネージャーから連絡を受けたのがきっかけで、彼の作品を聴いたら素晴らしくて、共演したいと思いました。

10年間クラシック・ピアノを学んだそうですが、ジャズに関しては?

GP:正式にジャズを学んだ経験はありません。元々音楽が豊かな家庭環境で育ちました。父親がジャズ好きなピアニストだったので、ぼくがピアノを弾き始めて音楽やピアノに対する情熱を傾けたのも自然なことでした。身に着けるならば正式に学ぶ方がいいということで、クラシックのレッスンを受け始めたのです。様々なジャンルの音楽にも触れました。

ハイスクールに入った16歳から作曲を始めて、次第にクラシックからジャズ・即興演奏へと興味が変化したそうですね。

GP:工業高校在学中にジャズ・クラブに出入りして、ジャズの世界はどのようなものかを知りました。本格的にジャズの演奏活動を始めたのは、高校を卒業してからです。

好きになったジャズ・ピアニストは?

GP:影響を受けた人はたくさんいます。最初に影響を受けて、ぼくをジャズの道へと導いてくれたのがミシェル・ペトルチアーニ。ジャズを知らないぼくをジャズと結び付けてくれた最も重要なミュージシャンです。彼がジャズを理解するきっかけを与えてくれて、その後はハービー・ハンコック、チック・コリア、キース・ジャレット、ブラッド・メルドー、ゴンサロ・ルバルカバ――本当に多くのピアニストから吸収しました。

その後パリへ移って、さらに音楽活動が加速します。

GP:グアドループの伝統打楽器kaとベースを含むトリオを結成。ぼくのオリジナル曲を演奏しました。メンバーは他のプロジェクトも抱えていたので、トリオの活動は短機関でした。

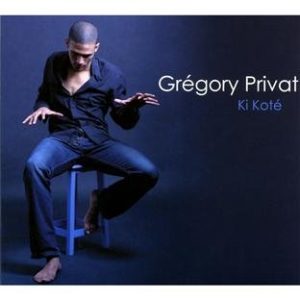

2011年の初リーダ-作『Ki Koté』(Discograph)にはka奏者が2名参加。この楽器が特別である理由は?

GP:その質問は楽器そのものに対するものだけではなく、パリで出会った人たちに関するものでもありますね。マルティニーク時代のグループは、ベレ(Bele)と呼ばれる伝統音楽と同名の打楽器をベースにしていて、それはkaとは別のものです。グアドループには伝統的なリズム“グウォカ”があります。でも両者には関係性があるわけではありません。それがパリに移った時に、新しいことが生まれました。両者をぼくの自作曲で融合させるアイデアを実行したのです。そのためにソニー・トゥルーペを含む二人のka奏者を起用するのが最善だと思いました。初リーダー作の編成は伝統的なものです。自分のキャリアで困難を克服して、この道を突き進むべきだと思いました。自分自身の観点に基づいて、音楽的方向性の基礎を作ることが重要でした。

これまでのリーダー4作はすべて編成が異なっていますね。

GP:その方が楽しいからですよ(笑)。毎回同じことをやりたくなかったのです。ミュージシャンとして自分ができる可能性を探究したかった。初リーダー作はミュージシャン、作曲家としての自分の世界を示す意図がありました。第2弾『Tales Of Cyparis』では1902年のプレー山噴火の際に、生存者となった囚人オーギュスト・シパリスの伝説をモチーフに、ギター、スポークン・ワード、弦楽四重奏団を起用し、まったくコンセプトの異なる内容を打ち出しました。3枚目の『Luminiscence』(以上Jazz Family)はソニー・トゥルーペとのデュオで、友人でありミュージシャンである二人の会話のような内容です。新しい素材をピアノとkaで演奏するのは面白い試みでした。とても異なるプロジェクトですね。

最新作『Family Tree』(2016年)はACT第1弾。契約に至った経緯は?

GP:きっかけはラーシュ・ダニエルソン(b)でした。2年前からラーシュのバンドのメンバーになり、『Liberetto III』(2017年発売、ACT)に参加しています。ACTのオーナーであるシギ・ロッホとは会ったことはなかったのですが、これまで素晴らしい仕事をしてきたプロデューサーであることは知っていました。ラーシュとの共演は自分にとって重要なことで、彼がシギにぼくのリーダー作の制作を勧めてくれたのです。

新作はどのような内容ですか?

GP:ピアノ+ベース+ドラムスというジャズの伝統的なトリオで、ピアニストとしてこの編成に取り組むことは重要だと思っています。このタイミングで発表できたのも良かった。伝統的な編成で、見過ごされがちなカリビアンのポピュラー・ミュージックを知らしめたい気持ちもあったのです。

このトリオはいつ結成しましたか?

GP:2年前です。リンレイ・マルト(b)とティロ・バアーソロ(ds)は元々知り合いでした。最初の挑戦はリンレイにアップライトベースの演奏を納得して弾いてもらうこと。彼はエレクトリックベース奏者ですからね。きっとみんなびっくりするでしょう。彼はジョー・ザヴィヌルを始め、多くの著名ミュージシャンと共演していて、モダン・ジャズに精通しています。またカリビアンのミュージシャンとの共演も多く、音楽の経験が豊富であることも共演の決め手になりました。ぼくと同じマルティニーク出身のティロはまだ音楽界で広く知られてはいませんが、とても才能があって、ぼくの音楽に特別な要素をもたらしてくれます。伝統的なカリビアン・ミュージックからポピュラー音楽まで、多様なスタイルの持ち主。それらをすべて融合した彼と演奏することは楽しいですよ。彼ら二人はこのアルバムのための、最適の人選だと思っています。

家系を調べて発見したことに触発されて、新作の全曲を作曲したそうですね。

GP:先祖がどのような人たちで、自分がどこからやって来たのかを知りたいと思いました。そこで調べてみると、先祖は世界中の様々な場所の出身者たちで、人種も文化も多種多様だったのです。クリオールの文化はそれらのコントラストが興味深く、純粋で美しい。この事実に対する尊敬の気持ちを表現し、先祖を祝うためにこのアルバムを制作しました。

ご自身のピアノ・トリオの魅力とは?

GP:古典的な編成ではありますが、自分でやるとなれば特別でユニークなものをやりたかった。カリブの伝統音楽とジャズをバランス良く融合して、リスナーにとって新しい発見があるような、自然と親しめる作曲を心掛けました。例えば「Riddim」はダンソンの音楽とジャズの融合で、「La Parfum」はズークとジャズの融合。「Ladja」はマルティニークの格闘技の名前で、ブラジルのカポエラに似ています。昔は真剣勝負だったので死者が出ることもあったそうですよ。選手は音楽に刺激を受けながら闘うというもので、その試合で演奏されるベレを基に書いた楽曲です。