コロナ禍が3年目に入った2022年は、海外と日本のジャズ環境、特にライヴ・シーンの差が浮き彫りになった。日本では会場のホールやクラブの客席の人数制限は撤廃されて、海外からの来日ミュージシャンも徐々に回復しているが、中小のプロモーターにヒアリングしたところ、入国審査のための手続きがコロナ前に比べてハードルが高くなっているのが現状だという。コロナのリスクを避けることを含めて著名人を単身で招聘し、日本在住ミュージシャンと共演するケースがあって、そのようなブッキングは今後増えていくものと思われる。

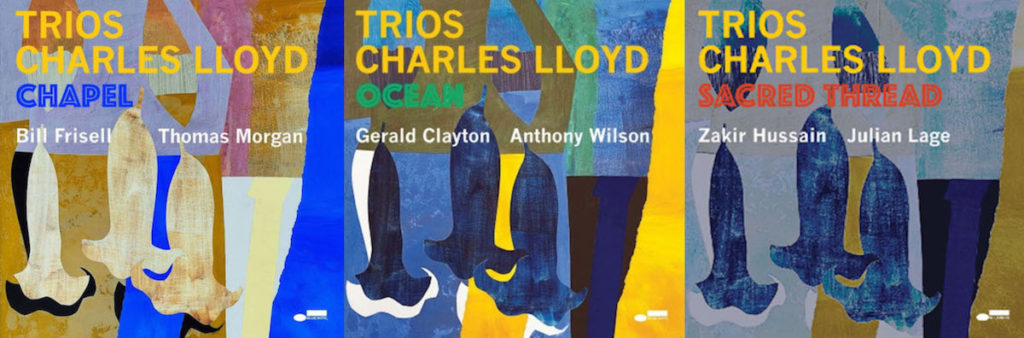

1. アーティスト:チャールズ・ロイド

サックス&フルート奏者は84歳を迎えた年もアクティヴだった。その象徴が3部作『Trio Of Trios』(Blue Note)で、これは3組の異なるトリオによるシリーズ。6月リリースの第1弾『Chapel』はビリ・フリゼール(g)+トーマス・モーガン(b)との、2018年12月サンアントニオのコーツ・チャペル におけるトリオ初共演の記録だ。8月リリースの第2弾『Ocean』はジェラルド・クレイトン(p)+アンソニー・ウィルソン(g)との、2020年9月のライヴ・ストリーミング音源。10月リリースの第3弾『Sacred Thread』はジュリアン・レイジ(g)+ザキール・フセイン(table,per,vo)との、カリフォルニアでのライヴから。3作品に共通するのはギタリストの起用と、ロイドの過去作で共演済みであるフリゼール、クレイトン、フセインを組み合わせたことで、“トリオ縛り”によって新鮮な風景を描き出したアイデアの勝利とも言えよう。

●3部作試聴:https://open.spotify.com/album/52EawMuVuu7kMdtSB1qO8b

2. ニュー・アーティスト:ロートヴェルシュ Rotwelsch

ロバート・グラスパーやカマシ・ワシントン、および彼らの悪影響を受けたミュージシャンが世界の一部トレンドになる中、未来の宝になる原石を発見。スイスの若手トリオと言えば2000年代のルスコーニが記憶されるが、ロートヴェルシュはまったくタイプの異なるユニット名の新鋭。そのお披露目作『Die Welt Hat Das Genialste Streben』(Unit Records)は、「世界は最も輝かしい願望を持っている」を作品名として、ポジティヴな姿勢を表明。作編曲を担当するリーダーのフィリップ・マリア・ローゼンバーグ(p)は、インタヴューで以下のようにコメントしている。「今日までの私の最大のお手本はキース・ジャレットです。彼の音楽的才能と、あらゆるスタイルを完璧なレベルで解釈しながら、常に自分自身であり続ける能力には、いつも感銘を受けます」。

●『Die Welt Hat Das Genialste Streben』試聴:

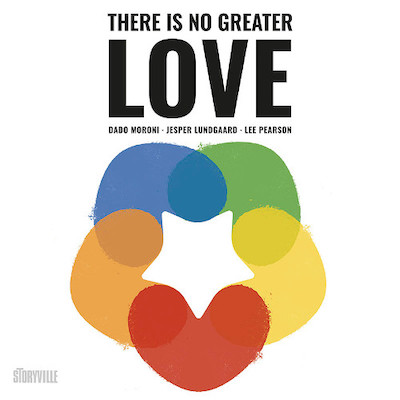

3. ベスト・アルバム(海外):『There Is No Greater Love / Dado Moroni』 (Storyville)

ダド・モロニは88年リリースの日本デビュー作『Ron Carter Presents Dado Moroni』(EmArcy)からウォッチしていて、個人的には来日時に交流。実年齢ではモロニが2歳若く、私に近い世代なので、親近感も抱いていた。2010年以降ではピーター・アースキン(ds)を擁したトリオの『Live In Beverly Hills』(2010年、Resonance)、マックス・イオナータ(ts)とのデュオによるエリントン曲集『Two For Duke』(2012年、Via Veneto Jazz)、ビル・エヴァンス(p)・トリオで名を上げたエディ・ゴメス(b)+ジョー・ラバーベラ(ds)との『Kind Of Bill − Live At Casinò Di Sanremo』(2017年、BFM Jazz)と、コンスタントに秀作をリリース。還暦を迎えた年にもやはりイタリアのトップ・ピアニストであることを示したのが本作だ。

デンマーク・ジャズ史上最高のベーシストと誰もが認めるニールス=ヘニング・エルステッド・ペデルセン(1946~2005)を記念した2016年のコンサート・シリーズにおける“ジャズハウス・モンマルトル”での未発表ライヴ。ペデルセンの系統を受け継ぐデンマーク人のイェスパー・ルンゴー(b)+晩年のハンク・ジョーンズ(p)に薫陶を受けた米国人リー・ピアソン(ds)とのトリオは、前年のペデルセン記念公演で初共演しており、これは再会ステージだった。全6曲のセットリストを見ると、特別なコンセプトで臨んだというよりも、お馴染みのスタンダード・ナンバーを選曲した作品、が第一印象で、その意味で大きなインパクトを受けたわけではなかった。ところが1曲目からモロニはエンジン全開で、スウィンギーでドライヴ感満点のサウンドを展開。3人は出身国が異なるも、ペデルセンが70~80年にレギュラー・パートナーを務めたオスカー・ピーターソン(p)を音楽性の共通点しているからこそ、この会心の演奏が生まれたことは間違いない。

■There Is No Greater Love / Dado Maroni

■①There Is No Greater Love ②Just One Of Those Things ③First Smile ④Django ⑤My Foolish Heart ⑥C Jam Blues

■Dado Moroni(p) Jesper Lundgaard(b) Lee Pearson(ds) 2016.5.20,21, Copenhagen

■Storyville Records 1018493

●アルバム試聴:https://open.spotify.com/album/5RxHFq0sc6IFfhFzBevJ6v

4. ベスト・アルバム(発掘・未発表):『The Complete, Legendary, Live Return Concert / Cecil Taylor』(Oblivion)

Concert / Cecil Taylor』(Oblivion)

闘将の異名を取ったセシル・テイラー(p)が2018年に89歳で逝去してから4年。この間、『Music From Two Continents (Live At Jazz Jamboree ’84)』(Fundacja Słuchaj!)、『Live In Ruvo Di Puglia 2000』(Solid) 等、未発表音源が登場しており、改めて常人離れしたエネルギーを発散するステージでキャリアを築いたことを思い知らされる。

本作は73年11月4日に4人編成でNYタウンホールに出演した時のライヴで、ステージの第2部は『Spring Of Two Blue-J’s』(Unit Core)で74年にアルバム化された。注目すべきは未発表だった第1部の音源が世界初登場したことで、同日の全貌が49年を経て明らかになった歴史的価値は極めて大きい。というのも73年は3月にソロ・ライヴの『Indent』(Unit Core)が生まれ、5月にはセシルの初来日が実現して、『Solo』とトリオ作『Akisakila』(Trio)を置き土産にした実績があり、ソロとユニットでセシルが充実の活動を記録していたからだ。その未発表トラックである「Autumn/Parade」は88分間に及ぶ、ノンストップのパフォーマンスで、半年前の来日メンバーにシローネ(b)が加わってパワー・アップしたユニットの、圧巻のステージが体感できる。

■The Complete, Legendary, Live Return Concert / Cecil Taylor(Oblivion Records)

■①Autumn/Parade ②Spring Of Two Blue-J’s, Pt.1 ③Spring Of Two Blue-J’s, Pt.2

■Jimmy Lyons(as) Cecil Taylor (p) Sirone(b) Andrew Cyrille(ds) 1973.11.4, NYC

■Oblivion Records OD-8

●アルバム試聴:https://open.spotify.com/album/07MneLogqbc3lIcwcOjzDf

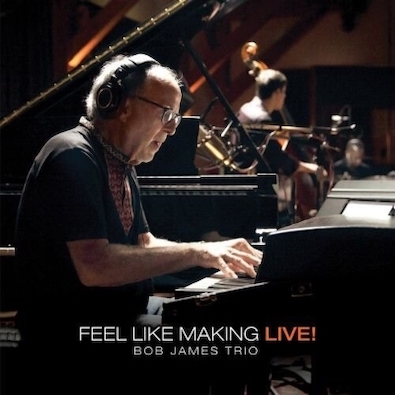

5. ライヴ(国内):ボブ・ジェームス・トリオ(09月16日@ブルーノート東京)

ファンとして40年以上聴き続けてきたアーティスト。評論家になって初めてインタヴューしたのが98年で、その後はブルーノート東京や《東京JAZZ》等のライヴで接してきた。2022年2月にリモートでインタヴューする機会を得て、24年ぶりの直接取材再会が実現したのだった。

当夜のジェームスは2019年12月に行われたカーク・ウェイラム(ts)とのジョイント公演以来となり、コロナ禍以降では初めての来日公演だった。2022年1月リリースのトリオ新作『Feel Like Making Live!』は、キャリア60年の代表的なナンバーをセルフ・カヴァーしたプログラムと、高音質CDに加えてイマーシブ・オーディオのULTRA HD BLU-RAY仕様が、オーディオ・ファンやホームシアター愛好者の間で話題を呼んだ。同作のメンバーであるマイケル・パラッツォーロ(b)、および新顔のジェームズ・アドキンス(ds)とのトリオによるステージは、ジェームスの使用楽器が要着目だった。鍵盤はアコースティックピアノだけで、しかもピアノ打鍵から電気鍵盤音が鳴っていたのでその仕組みに興味が湧き、後で確認するとYAMAHA C6X-SH2(サイレントピアノ)とYAMAHA音源モジュール「Motif Rack」を組み合わせた機材を使用し、フットペダルで音を変化させていたと判明。70年代の楽曲が若いミュージシャンにサンプリングされているジェームスが、楽器開発の進歩と協調していることが確認できたのも収穫だった。

●『Feel Like Making Live!』試聴:

6. ジャズ・フェスティヴァル:イースタッド・ウィンター・ピアノ・フェスト Ystad Winter Piano Fest

ヤン・ラングレン(p)が芸術監督を務める《Ystad Sweden Jazz Festival》は、2021年に《Ystad Winter Piano Fest》を新設。これはスウェーデン南端のイースタッドに住むラングレンが、夏季に比べて芸術イヴェントが少ない冬季の同地で企画したのが発端。第2回は12月28、29日に開催され、ジェイムズ・フランシーズ(米)、ボボ・ステンソン(スウェーデン)、タニア・ヤンヌリ(ギリシャ)、アンナ・グレタ・シーグルザルドッティル(アイスランド)、ヤン・ラングレンが出演。同祭に合わせて《Ystad Jazz Piano Award》が創設され、第2回はアンナ・グレタが受賞した。欧米の幅広い国からブッキングする姿勢はラングレンのグローバルな見識の反映であり、今後の成長に期待が寄せられる。

●2022年ヤン・ラングレンのPJインタヴュー記事:

7. 訃報:ジョーイ・デフランセスコ Joey DeFrancesco

最近まで現役の印象を持っていたので、51歳での永眠は唐突だった。個人的には2019年の《Ystad Sweden Jazz Festival》で観たステージが印象深い。オルガン、トランペットに加えてテナーサックスも演奏し、新しく加わった武器が余芸の域を超えていたからだ。本人は大食漢だったそうで、やはり太り過ぎが死因の一つだったのだろうか。

デフランセスコが近年残した参加作では、2021年リリースのフランキー・ヴァリ『A Touch Of Jazz』(Green Hill)が見逃せない。フォー・シーズンズで一世を風靡し、70年代からはソロでヒットを飛ばし、90歳近い今も現役の大ヴェテランが、アメリカン・スタンダードに取り組んだコンセプト・アルバム。デフランセスコは三つの楽器奏者ばかりでなく、プロデューサー、アレンジャーとしても貢献し、同作で最も重要な役割を演じている。

●『A Touch Of Jazz』試聴:

デフランセスコの訃報を伝えた拙稿を以下に転載する。

■訃報:オルガン奏者のジョーイ・デフランセスコが逝去

18歳でマイルス・デイヴィス・グループにキーボード奏者として抜擢され、天性の才能を発揮。オルガンにとどまらず、トランペット、テナーサックス、ヴォーカルもこなした。ジョーイ・デフランセスコは1971年4月10日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア生まれ。父はジャズ・オルガン奏者のパパ・ジョン・デフランセスコ。4歳でピアノを始め、ほどなくオルガンに転向。6歳頃から父のクラブ・ギグに加わり始め、10歳になる頃にはプロの仕事としてジャック・マクダフやグルーブ・ホームズと共演。16歳で初めてフィラデルフィア・ジャズ協会のマッコイ・タイナー・スカラシップを獲得。87年(第1回)セロニアス・モンク国際ピアノ・コンペティションで第4位に輝く。地元のテレビ番組でマイルス・デイヴィスに出会い、ハイスクール卒業直後ツアーに参加(『ライヴ・アラウンド・ザ・ワールド』88年11月)。89年初頭録音の『アマンドラ』でキーボードを弾いた。同年ヒューストン・パーソンを迎えたデビュー作『オール・オブ・ミ-』をリリース。93年の『ライヴ・アット・ザ・ファイヴ・スポット』まで、5年連続でColumbiaからリーダー作を発表し、若手オルガン奏者の代表格との評価を確立した。94年エルヴィン・ジョーンズと共に参加したジョン・マクラフリン・トリオのジョン・コルトレーン追悼作『アフター・ザ・レイン』は大きな反響を呼び、記念のワールド・ツアーと合わせてキャリア・アップ。90年代のレコーディングからトランペットとヴォーカルにも進出。2000年にはオルガンの大御所ジミー・スミスとの初共演作『インクレディブル』をリリース。2000年代はフランク・シナトラやホレス・シルバー曲集等を制作。2010年代に進んでもファラオ・サンダース参加の『イン・ザ・キー・オブ・ザ・ユニバース』(2019年)を含めて毎年、新作を発表。リーダー作で初めてテナーサックスを使用した2021年リリースの『モア・ミュージック』が遺作となった。2022年8月25日に逝去。51歳だった。

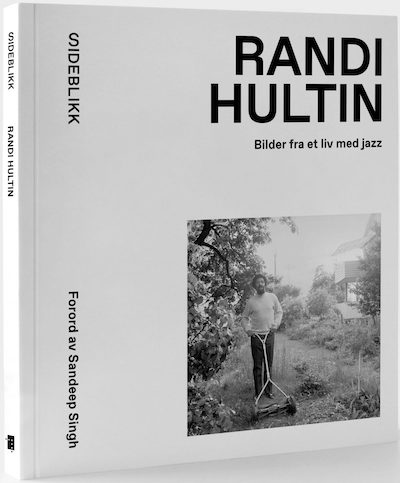

8. ジャズ・ブック(海外):『Randi Hultin: Bilder fra et liv med jazz』(Nasjonalbiblioteket)

ノルウェーのジャズ界に最大級の貢献を果たした音楽ジャーナリスト、ランディ・ハルティン(1926~2000)。文筆活動と写真撮影にとどまらず、演奏のために母国を訪れた海外のミュージシャンをオスロの自宅に招いて歓待した。そのリストはユービー・ブレイク、スタッフ・スミス、ディジー・ガレスピー、ケニー・ドーハム、アート・ファーマー、チェット・ベイカー、コールマン・ホーキンス、デクスター・ゴードン、ジミー・ヒース、ジョン・コルトレーン、スタン・ゲッツ、ズート・シムズ、ジョニー・グリフィン、チャールズ・ロイド、エリック・ドルフィー、ローランド・カーク、バド・パウエル、ソニー・クラーク、トミー・フラナガン、ハンプトン・ホーズ、ジャッキー・バイアード、セシル・テイラー、キース・ジャレット、カウント・ベイシー、レイ・ブラウン、チャールズ・ミンガス、エルヴィン・ジョーンズ、ミルト・ジャクソン、アネット・ピーコック、渡辺貞夫といった著名人がずらりで、その交遊録はまさにノルウェーのもう一つのジャズ史と言えるものだ。興味深いエピソードと貴重な写真を多数公開し、自身の半生を描いた著書『ボーン・アンダー・ザ・サイン・オブ・ジャズ』(98年刊行)は、私が「スイングジャーナル」で翻訳を連載したこともあって、ハルティンは当時から気になる存在だった。2022年11月10日からはオスロの国立美術館で回顧展「ランディ・ハルティン~ジャズと共に歩んだ人生の肖像」が開催され(会期は2023年2月25日まで)、ハルティンが撮影した3万枚に及ぶ写真と動画の一部、ゲストブック、手紙等のメモラビリアを展示。動画はハルティン宅の中庭で芝刈り機を動かすソニー・ロリンズ、ピアノを弾くマックス・ローチ、ハルティンを称えるクリフォード・ジョ-ダンら、ステージでは見られないミュージシャンの親近感が湧く姿がとらえられている。この回顧展を記念して発刊されたのが写真集『Bilder fra et liv med jazz』(60ページ、ハードカバー)で、私はインターネット通販で購入した。ロリンズ、コルトレーン、ベン・ウェブスターとハルティンのツー・ショットに加えて、69年のジョージ・ラッセル、78年のエラ&ベイシー&ハラルド皇太子夫妻、82年のアネット・ピーコック&ラドカ・トネフ等、写真家としての業績にスポットが当てられた点に、本書の価値がある。